明治大学リバティアカデミー講座「生死観をつくりなおすー日本文化基層の生と死を探る」第2回レポート

2014/08/15

明治大学リバティアカデミー講座「生死観をつくりなおす-日本文化基層の生と死を探る」連続2回講座の後半が、6月28日(土)に行われました。その模様をレポートします。

第一部「弥生・古墳時代の生と死」新谷尚紀 國學院大學院文学部教授 講演

弥生から古墳時代にかけては、まだ文字が使われていませんでした。新谷さんは、遺跡出土品や後世の文献を手掛かりに、民俗学の比較研究という手法を駆使し、複雑に絡まるこの時代の相貌を解きあかします。

「死」は概念

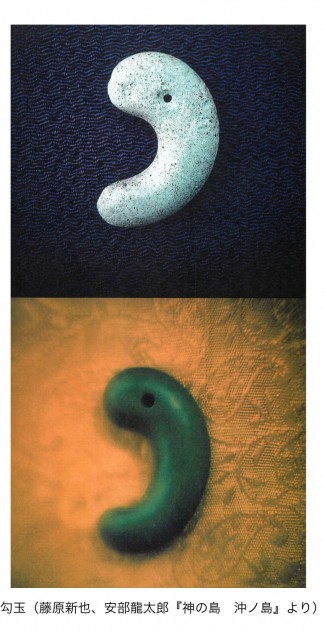

「死」はホモサピエンスによって数万年前に発見された概念です。人類は霊的存在について考え始め、他界観念を発達させました。概念である「死」は、民族や時代、地域の違いで、極めて多様な形式を生み出します。葬送の仕方、棺の材質や形、遺骨に対する考えも様々です。墓制について、縄文時代には集落の真ん中に墓があり、やがて村へ入る道の両側に墓が並ぶようになり、弥生時代には次第に村の外に移っていくと一般論では説明されます。しかし、北部九州の遺跡に稲作の痕跡が見られるのは紀元前10世紀、南関東に到達するのは紀元前3世紀です。この700年の開きは謎といえるでしょう。地域によって異なる甕棺、箱式石棺、木棺など、弥生時代の墓制について同一基準で論じる困難さがあります。古墳時代の3世紀半ばから6世紀末には、前方後円墳が一気に出現したとされます。その数は約5,200基、岩手から鹿児島まで広範囲に広がっていま す。権力連合が生まれ国家システムができ始め、王の遺体を山の上において示威を強化したのだと推測されます。5世紀の雄略天皇による覇権の確立から史実記載は明確になってきますが、8世紀成立の記紀には埴輪や古墳の記述がありません。7世紀末に天武、持統の律令国家王権が誕生し大きな転換期を迎えた時、弥生や古墳時代にあったはずの他界観はどのように継承されたのでしょうか。新谷さんは、縄文、弥生、古墳と長い歴史を持つ勾玉の存在に注目します。

す。権力連合が生まれ国家システムができ始め、王の遺体を山の上において示威を強化したのだと推測されます。5世紀の雄略天皇による覇権の確立から史実記載は明確になってきますが、8世紀成立の記紀には埴輪や古墳の記述がありません。7世紀末に天武、持統の律令国家王権が誕生し大きな転換期を迎えた時、弥生や古墳時代にあったはずの他界観はどのように継承されたのでしょうか。新谷さんは、縄文、弥生、古墳と長い歴史を持つ勾玉の存在に注目します。

勾玉と印璽

三種の神器は古代から天皇の宝器とされます。ところが『古事記』では「曲玉・鏡・剣」、『日本書紀』では「璽・鏡・剣」と要素変換が起こっています。現在は正倉院御物の中の不可解な過去の遺物である勾玉が、古代の律令国家成立の前と後で天皇王権の性質が変化したことを示す鍵となります。中国に倣い進められた律令国家の中心は、文書行政の整備でした。文書行政の上で必須の皇帝権力の表象物は玉璽です。古墳時代におそらく王権連合の威信を示すために配布された呪術的な勾玉に替わって、律令制下では実務的な印璽が神器の位置を占めることになったのです。ところが、神宝の献上を継続した出雲だけは、玉造の技術と儀礼を保存伝承していきました。出雲では9世紀半ばまで勾玉が儀礼として使われたことが文献に記録されています。古墳の 副葬品には物実(モノザネ)志向がみられます。現世と他界の連続性を信じ、死者に畏怖と祈念と記念を重ねた品を持たせて送るのです。かつては勾玉もその一つだったと考えられます。出雲は特殊な王権でした。考古学的知見と記紀神話の分析から、弥生前期に朝鮮半島から日本海をわたってきた銅鐸など、その後の出雲では青銅器祭祀が発達していったことがわかっています。弥生時代前期から半ばにかけて青銅器祭祀の段階があり、やがて弥生後期から古墳時代にかけて首長墳墓祭祀の段階へと転換し、さらには大和王権の進出と服属に伴って6世紀後半から7世紀初頭にかけては象徴化がより進んだ神祇祭祀の段階にいたります。その過程で記録の中に隠れて見えなくなった青銅器祭祀以来の出雲の王たちの記憶は、蓄積し神話として結晶していったと推察されるのです。

副葬品には物実(モノザネ)志向がみられます。現世と他界の連続性を信じ、死者に畏怖と祈念と記念を重ねた品を持たせて送るのです。かつては勾玉もその一つだったと考えられます。出雲は特殊な王権でした。考古学的知見と記紀神話の分析から、弥生前期に朝鮮半島から日本海をわたってきた銅鐸など、その後の出雲では青銅器祭祀が発達していったことがわかっています。弥生時代前期から半ばにかけて青銅器祭祀の段階があり、やがて弥生後期から古墳時代にかけて首長墳墓祭祀の段階へと転換し、さらには大和王権の進出と服属に伴って6世紀後半から7世紀初頭にかけては象徴化がより進んだ神祇祭祀の段階にいたります。その過程で記録の中に隠れて見えなくなった青銅器祭祀以来の出雲の王たちの記憶は、蓄積し神話として結晶していったと推察されるのです。

伊勢と出雲

天武と持統の大和王権が奉祭した伊勢神宮は、大和から見て東方に上る太陽を拝する地に、天照大神を祭る神社として置かれました。その対比として記紀の中に特別な位置を占めて設定されたのが、西方の海上に太陽が沈みゆく出雲の神々の世界でした。出雲の地方王権の特殊性を、龍蛇神祭祀にあるとする仮説を新谷教授は述べます。毎年西から荒れる海流に乗ってよりくる霊妙な龍蛇神を祀る、自然信仰的で呪術的な霊威更新の術を保持していた出雲の祭祀王の属性を大和王権の神話世界に取り込んで、東西の海に面した伊勢と出雲という両端の象徴的霊威存在は対置されたのであろうというのです。出雲大社は近世までは杵築大社と呼ばれ、『日本書紀』では天の日が沈んでいくところに祀られている宮という意味の「天日隅宮」と書かれています。出雲は、太古より太陽の沈んでいく聖なる地と考えられた可能性があります。西方の方位観、他界観と、日本海から漂着する龍蛇を迎える神在祭の方位、他界観は互いに通じるのです。倭の五王以来、大和の王権に欠けていたのは、その呪術性であり宗教性であり根源的な祭祀王としての霊威力という属性でした。伊勢神宮に祀られた天照大神の、皇祖神としての属性と太陽神としての属性は、二つが合体された経緯も含めて極めて抽象度の高いものです。欠けている自然レベルの霊威性を補うために、境界世界にあって自然信仰的な威力を豊かに伝承していた出雲の祭祀王としての属性を捉えたのではないでしょうか。

東西軸と南北軸

律令の模範となった中国王朝は、北斗七星をもって運気をうらない、青竜、白虎、朱雀、玄武という東西南北に四神を拝する、天子南面の南北軸中心のコスモロジーを持ちました。一方、太陽の運行観測と海上他界観念とを基盤として、日本の古代王権が独自に想定していったのは東西軸のコスモロジーでした。随の煬帝の怒りを招いた「日出づる処の天子」という国書の記述は、東西軸の観念の存在を示しています。律令制の導入でこの二つの軸が都の造営をはじめとして意識されるようになります。7世紀末から8世紀初頭にかけて成立した大和の超越神聖王権は、古代からの東西軸を意識した出雲の存在を重視しました。次の9世紀後半から10世紀にかけては世俗権力の摂関政治が対置され、祭祀王としての天皇の統治が確定していきます。その結果外部から異様な霊力で大和王権を支えてきた出雲の存在は薄れ、やがて和歌に詠まれるような神々の故郷へとその位置付けを変えていったのでした。

壮大な東西南北の方位観の存在や古代出雲の祭祀から流れを遡り、文字に残されなかった列島古代の他界観の一面が想像された講演でした。

対談:新谷教授+中沢所長

文字と伝承

今回が初対面という二人の対談は「文字が多くの事実を忘れさせる」という話題から始まりました。文献の中では勾玉は意味が消えてしまいました。『古事記』『日本書紀』にはヒミコや古墳の記述がありません。それは文字を書く知識人たちが事実を知らなかったからだと新谷教授はいいます。身体感覚に乏しい知識人は、伝承を書くときに多くの要素を取りこぼします。オーストラリア、アボリジニの知識伝承が数万年も繋がっているのは、実際にイニシエーションで一緒に作業をして体で覚えているからだろうと中沢所長は言います。

地下水脈の出現

縄文に遡れば胎児の様相をしているとされる勾玉は、龍の胎児の形に石組みがされ弥生や古墳代に受け継がれたと推定されます。縄文時代からの生死観が出雲伝説に反映しているようにもみえます。伝承はある条件で沈んでなくなってしまっても、根が残っていればまたある時出てきます。いったん律令制で地下水になって見えなくなったものが、中世になって噴き出すこともあるのです。中沢所長が『精霊の王』(新谷さんは新聞で書評を執筆)で詳述した、能の金春禅竹『明宿集』はその典型的な例です。水脈を伝えるのは芸能者、技術者といった体を使う人たちで、彼らはかなり古い伝承を正確に伝えています。文字としては知識階級の書いたものが古文書として残ることになりますが、それには出てこない地下水脈を、例えば網野善彦さんが取り上げた偽文書(真正でない古文書)などが伝えることもあるでしょう。民俗学は素朴な世俗の学問として、基本的には冷静に事実を整理することが大切です。神社についても、天皇制や動物や植物、芸能を保存する一つの文化装置として見る研究が民俗学にふさわしいと新谷教授はいいます。勾玉もその研究対象のひとつなのです。

東西南北の軸

中国から導入した律令制には南北軸があります。これは先にも出たように北極星を不動点として全天が回るという考え方です。倭人の世界観の中心は東西軸です。太陽神や循環を中心に置き、揺れ動き変動し続けるというある意味原始的な考え方です。中沢所長は『大阪アースダイバー』で、この二つの軸が交わって大阪が作られていると解きました。出雲も日本の王権も東西軸でがっしり作られ、纏向遺跡も藤原京も東西軸で設計されているのです。東西軸は形を様々に変えて現れます。日本は太陽の国なのです。さらに大胆にこの展開を語りたいと、これからの研究の展望を示した対談となりました。

第二部 「南島の生と死」金山秋男 明治大学法学部教授 講演

金山さんは沖縄の祭祀を中心に、その生死観を複数の視点から解きました。その中のいくつかをご紹介します。

祭祀の衰え

沖縄の島々に伝わる祭祀は、1970年代以降どんどん消えていったと金山さんはいいます。久高島のイザイホーや宮古島のウヤガンも、人が集まらず中止になったままです。柳田は『先祖の話』で日本人の魂は死後どこに行くかにこだわり続けました。折口は『古代研究』で他界を考え続けました。二人のいう死後の世界、死生観の根底は、霊魂観、他界観です。かつて二人は沖縄の祭祀に魅せられ大きな影響を受けました。今は昔日の面影もなく、祭りの終わった後を見に行っているようだと金山さんは感じるそうです。

残された古層をさぐる

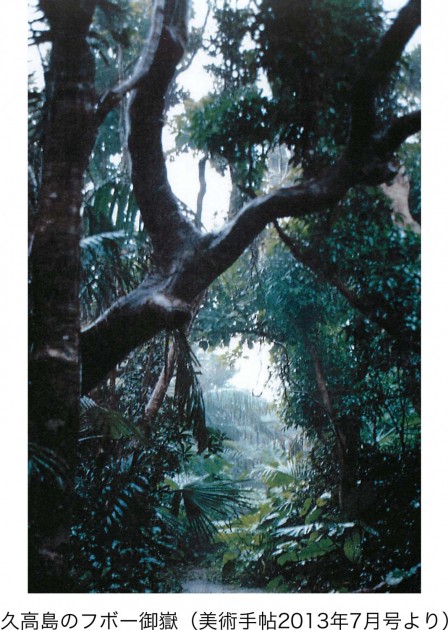

沖縄の島々では人々は、古来より遠浅のイノー(サンゴ礁に囲まれた浅い穏やかな海)に出かけ、魚介採取をして暮らしました。大きなイノーの近くには必ず集落があり、貝塚が発見されています。それがずっと今まで続いてきた生きた証というものが、島に刻まれた祭祀、古層の精神性だといわれます。御嶽(ウタキ)も基本的には先祖が住んでいた場所、魂が静まっている場所、その世界観を祭祀に表したものです。沖縄の祭祀には、首里王府よりさらに古層の影響があると金山さんはいいます。琉球弧全体の地理地形を見れば、大海に散らばる小さな島々は小さく貧しすぎ、支配者にとって侵略の対象とはなりえませんでした。それゆえに、宝石のように古層が残されたのです。

常世(とこよ)

『神々の古層』の写真家、比嘉康雄さんが亡くなる前のインタビュー映像が壇上のスクリーンに流れました。神々の世界観と共に人間の文化の祖形が残る沖縄の古層の祭祀への思いが、遺言のように語られます。フィルムの中の比嘉さんは、母性原理の他界観の中に魂の不滅を納得して死期の宣告を受け止め、自分はニライカナイへ帰り、確実に間違いなく再生するという確信を語っています。

永久に変わらない聖域であり死後の世界でもある「常世」という言葉は、記紀神話や万葉ではすでに日常からは失われ、あこがれになっていました。死んだらお終いという考えとは反対の、常世の皮膚感覚はついこの間まで沖縄に残っていました。久高島に残る、土地から生じ土地の神々に存立するという感覚は、キリスト教、イスラム教など土地から離れた神の与えるものとは対照的です。大海に浮かぶ孤独な島々は来訪神を待ちます。神が往来し人の魂も来ては帰るというニライカライ(他界)の中心は、マブイ(魂)信仰であり、太陽が沈む絶壁を拝する太陽信仰ともいえます。沖縄の祭祀は、人間の魂はどこからきてどこに帰るのか、と人々の心に呼びかけます。柳田、折口も結論は出せなかったこの問いは、いまも私たちの心に響いてくるのです。

水平と垂直

沖縄の生死観について、金山さんは独自の水平と垂直の交わりを解きます。ティラバンタ(風葬所)からニライカライへの水平活動があり、ニライカライからウタキ(御嶽、祭祀場)への移動があり、創世神のムトゥが垂直に降りてくるといったイメージです。ミャーク(宮古)から人の魂はニライカライに行き、そこから大きな森のあるフンマイ(岩場)に行きまたミャークに降りてくるのです。金山さんは、水平と垂直が機能して循環の原理が働く、今の世界からはなくなった生と死が繰り返す往来の通り道があると考えます。西から入り東へと現れ出る太陽と重なる、現世とあの世の次元が深く繋がり交叉する世界観です。

久高島の葬送歌

年が余りました/ティラバンタに来ました / 干潟は/波が立つ /波の干潟は / 煙が立つ/ ミルヤリューチュに来て/ ハナヤリューチュに来て/金盃をいただこう /銀盃をいただこう/

(永遠の琉球よ、風葬の墓で太陽に照らされ、絶壁で死体が腐乱して風に溶けていき、マブイ(魂)が波頭に飛び立つ、さあ大切な根の国に来て、金銀の神の酒をいただこう)

この歌には、原型的な体験とも信仰ともつかないイメージが埋め込まれています。沖縄の島々の生死観には、現世と他界が繋がり生死が繰り返されるという循環の感覚があり、その生死の境の波頭を安心して超えて行き来しなさいといった優しさがあると、金山さんは歌の意味に重ねて解説しました。

対談:金山教授+中沢所長

現実を確認する

中沢所長がはじめて沖縄を訪れたのは1976年頃のことです。実際に行ってみると、それまで本を読んで熱中していた柳田や折口のイメージとは違う世界が広がっていました。そして自分の目で確かめることが大事だということを痛感したそうです。幻想性の強い文学的世界の影響を一度取り払い、ノロのおばあさんにしても、いろんな形やレベルがあるという現実を自分の感覚でもう一回確かめないといけないと感じたのです。金山さんは2000年頃に沖縄を訪れました。ユタやノロといった霊媒師や祝女、巫女の共同体がしっかりしている時代はよかったのですが、それが崩れ自分の居場所がなくなり社会が激動する時代になると、たくさんのカンカカリヤ(神憑り)が出て島々は混乱したといいます。

沖縄の島々には、一つには括れない多様な展開がありました。そのため、頭から沖縄の儀式を古代のものと決めてしまっては、間違いがおこります。歴史が繋がっているとは限らないのです。アカマタやクロマタもほんとうに台湾から来たのかというと分からないところがあります。神歌もわざとわからない古代歌に似せた神の言葉にして効果を出すということもあります。古い祭りといっても作られてしまっていることもあるのです。フィールドでは自分の思い込みや知識を一旦捨てて、目の前に起きている事実を冷静な視点で見定めるという態度も大切なのだと中沢所長は指摘しました。

新たな通路を作る

何気ない現実の中、例えばちょっとした道端の穴、石などにニライカナイへの通路はあります。そこには歴史的な何かが潜んでいます。東北の山中でもそうですが、現実と幻想が入り混じるところが一番面白いと中沢所長はいいます。かつての日本にはいたるところにその通路がありました。それを破壊したのは貨幣です。人間の体はやがては死んで腐るという自然的な事象を、現代人は見ようとしません。何万年もの間、人間は腐るイモやバナナを価値ある物としていましたが、現代社会は腐らないもの、お金や数字を価値とするようになりました。近代世界のシステムや技術、進歩を元に戻すことは難しいですが、芸術や思想は別の回路を人工的に作り、この世界の外に抜け出る通路を探して、何かが変わる可能性を生み出しています。人が生きるためには新しい通路が必要です。大学には、若い人たちにそんな古代や過去の伝承や考え方を伝える役目があるでしょう。

2回にわたって開催されたリバティアカデミー講座のレポートは以上です。

お読みいただき、ありがとうございました。