明治大学リバティアカデミー講座「日本人の魂の古層を探る」レポート(1):「魂の還る処―民俗学者、谷川健一との対話―」(居駒永幸教授)

2015/07/13

野生の科学研究所に関わりの深い先生方が登壇する、2015年度の明治大学リバティアカデミー講座が5月から始まりました。今年度は「日本人の魂の古層を探る」というテーマのもと、12回連続で様々な視点から講義が行われています。その中から、特に研究所に関わりの深い先生方の登壇回レポートをお届けします。今回は、6月10日に開催された、明治大学経済学部教授 居駒永幸先生講義「魂の還る処―民俗学者、谷川健一との対話―」のレポートです。

居駒さんは日本古代文学、日本民俗学(奄美沖縄、東北中心)がご専門です。20年余り沖縄に通い続け、民俗学者谷川健一さん(1921~2013)とも長く研究活動を共にしてきました。演題からも察せられるように、一昨年に93歳で死去された谷川さんの思索跡を辿るかたちで、現代に繋がる課題を検証しました。

谷川健一と短歌

谷川さんを紹介する際に居駒さんが強調したのは、まず短歌との関係です。歌集『海の夫人』(1989年)や『谷川健一全歌集』(2007年)に収められた多くの歌の背景は、谷川さんのフィールドワークの考察と強く結びついています。柳田国男は若い時に短歌を詠みましたし、折口信夫も優れた歌人として結社を持ち、短歌改革の必要性を唱えながらも生涯歌の創作を手放すことがありませんでした。谷川さんは、二人の先人たちの後を継いで歌に民俗の心を詠み、また歌に遺された民俗の心情を読み取るということについて考え、民俗学と歌との関わりをもう一度捉え直し、再構築したのです。

次に、沖縄から宮古島へ谷川さんが研究活動の焦点を移したことをとりあげ、谷川さんが考えていた南島民俗学とはどういうものか、居駒さんは要点を示します。すなわち、「ヤポネシアとは何か」、「『まれびと論』の破綻」、「宮古島の神と森を考える」、という三つの視点です。

ヤポネシアとは何か

「ヤポネシア」という語は、『死の棘』で知られる作家の島尾敏夫(1917~1986年)が考案した造語です。島尾は兵士として沖縄で終戦を迎えました。自己の体験を重ねて、琉球弧に代表されるように日本は単一ではなく、異端の文化を持つ島々の連なりからなるのだという考えを示しました。谷川さんは初期の著書『沖縄 辺境の時間と空間』(1970年)で、このヤポネシアという概念を捉え直し、日本は一元化された文化を持たない、全く違う時間や多様な空間を持つ島々からなることを再提示しました。沖縄の島々が琉球王国としての全体統一されたのは1,500年のことです。谷川さんは奄美や宮古、八重山はそれぞれ違った文化を維持発展させていたと指摘して、中でも宮古島に注目しました。周辺の島々が琉球王府の軍事力で制圧されたのに比べ、宮古島は上からの支配や征服された歴史がありません。それゆえ、そこには独自の古い祭祀や神歌、文化が濃く残り、首里王府が編纂した(1531~1623年)歌謡集『おもしろ草紙』などを、地方(宮古島)から相対化し比較することが可能になりました。谷川さんの研究調査が宮古島に集中していった理由はここにあったのです。

南島の二面性

折口信夫はニライカナイからの来訪神を神の原型とし、マレビト論のイメージを作り上げていきました。ここでは神は与えて去るものとして現れます。谷川さんは実体験を重ねてこの説に修正を唱えた、と生駒さんは指摘します。例えば、宮古島の祭祀ユークイを見ると、ユー(世)とは豊穣やあらゆる幸せといった、人が最も手に入れたいもの、それをコウ(乞う)祭りだといえます。また、八重山の神マユンカナシの意味は、素晴らしいユー(=真世)といとしい人(=かなし)です。南島の神の二面性を感じた谷川さんは、親近感と畏怖がそのような祭りや神の名に現れていると考えました。居駒さんも20余年通い続けた経験から、この二面性を実感したといいます。神々は顔も見えず人間の言葉も喋らず近寄りがたい存在である一方で、島民は神に喜んでもらおうとありとあらゆる接待をします。谷川さんは『南島文学発生論』(1991年出版)で、宮古島の神は海から来るだけではなく天上から降りてくると指摘しました。この谷川さんの直感に基づき、居駒さんは自身の考えも補足して、宮古島狩俣にみられる神の概念を説明しました。

(*右図(「狩俣の世界観図」:「平良市狩俣地区の事例 本永清」より作図)参照。)

この図の、天(ウマティダ、ヤマヌフシライ)は母なる太陽神と娘で天上から降りてきます。海(ユーヌヌス、ミズヌヌス)は漂着来訪神で、パイヌスマは神が上陸する聖地です。パイヌマは地下界のニズヤ・カニヤと転置可能な場所です。そこは海岸沿いに風葬の洞窟が連なり、後に墓や亀甲墓が置かれたところです。図からは、天上からくる神と海からの漂着来訪神という二つの複合来訪神の存在が確認できます。このような水平だけでなく垂直的な動きを含む世界観は、日本神話にも複合的に組み込まれています。

宮古島の神と森を考える

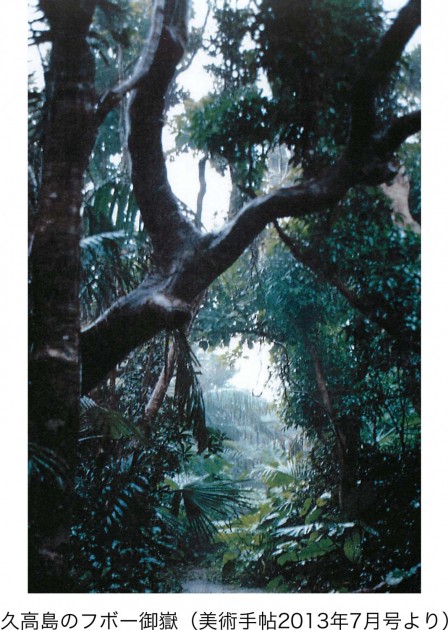

谷川さんは著書『沖縄』(1996年)で、宮古島の森が毎年どんどん開発されていることにたいへんな危機感を表明しています。宮古島の森(ムイ)は聖地そのものであり、森の喪失はすなわち神の喪失なのです。島では、天から降りてくる神は森と一体になった御嶽(ウタキ)に宿ります。御嶽には神社のような建物はなく、祭祀のための空間にイビ(中心にある自然石など)や香炉が置かれているだけで、それらをすっぽりと小宇宙のように森が囲んでいます。島の御嶽は千を超えていて、人々の生活と共に存在しています。御嶽の森がなくなれば神はいなくなり、同時に人々による祭祀も消滅してしまうのです。

宮古島には独特の神観念があり、御嶽には個人の守護神から一族の神までが様々に祭られ、人々のつながりと日常の生を支えています。森がなくなることは家や共同体、人の生活の衰えにまで及ぶ危機だと考えていた谷川さんは、地元の新聞記事で知った森の減少を大変憂い、すぐに「森と神を考える会」を発足させました。この会は1994年以来、御嶽の維持や祭祀保存、継承復活の運動を続け、谷川さんが体調を崩した2011年には居駒さんが会長を引き継ぎ現在も活動しています。

「二つの冥府論」

柳田国男の『先祖の話』(昭和21年)や折口信夫の『民族史観における他界観念』(昭和27年)では、人間の運命や他界概念、魂はどこに行くのかについて深い考察がなされています。悲惨な大きな戦争でたくさんの人々が亡くなった直後のことでした。死んだ人々の魂はどこへ行くのかと二人は考えざるを得なかったのです。この二人の抱えた問題を谷川さんもずっと引き受けていました。その取り組みの中にも谷川さん独特の冥府のイメージがあると、居駒さんは指摘します。先輩の民俗学者たちが持つ常世(トコヨ)のイメージは、例えばイザナギが黄泉比良坂(ヨモツヒラサカ)から見た時のように暗い闇なのですが、それに比して、谷川さんの持つイメージは異なります。琉球の他界観から見える南島の冥府は明るいというのです。

人間の世界と神=祖霊=死者の世界がたえず往復しているという思想が、南島人の死生観のもっとも根本にあると谷川さんは考えていました。それは現世の苦しみを来世までひきずるというペシミスティックなものではなく、むしろ祖霊=神の温かい眼差しの下に生きてゆく力を与えるもので、けっして暗いはずはないと著書に記しています。

南島では死者たちは干瀬(ヒシ)の彼方で生の苦患から開放され、しばし休息した後に、やがてこの世に再生すると考えられていました。干瀬(ヒシ)と呼ばれるサンゴ礁によって彼方と此方は二分されています。干瀬(ヒシ)の彼方は青黒い波がうねる外海ですが、此方はイノーと呼ばれる碧玉色の遠浅です。旧暦の3月に宮古島の八重干瀬(やびじ)では大きく潮が引き、島ほども広い礁が幻のように出現して海の幸が手づかみできます。神から与えられた豊穣の海が、そこにあるのです。

魂の還る処

そんな日常の海イノーと彼方の他界を一望する不思議な境界が「渚」です。かつては現世と他界をつなぐ接点とみられ、「渚」に墓地も産屋も設けられたのだと谷川さんは記しています。海からの来訪神や死者の魂を送り迎える儀礼の場所が「渚」なのです。このような場所で受ける感覚は、実証するようなものではありません。それは、かつて若き折口信夫が大王ヶ崎の突端ではるかな海を見て直感した、『妣が国へ・常世へ』.にみる歌の心と重なると居駒さんはいいます。海の彼方から寄り来るものへの切実な期待と畏怖の情が、私達の心理の底深く宿っていると谷川さんは考えていたのだ、と居駒さんは結びました。

最後に、自身の死を南島の他界観に幻夢のように重ねた、谷川さん晩年の短歌が紹介されました。その中の一首です。

最後に、自身の死を南島の他界観に幻夢のように重ねた、谷川さん晩年の短歌が紹介されました。その中の一首です。

みんなみの離(ばな)りの島の真白砂(ましらご)にわがまじる日は燃えよ花礁(はなぜ)も

〈南の離れ小島の渚にて 真白い砂に私の骨も混じる日は 華のように色鮮やかに燃えて出迎えておくれ美しい珊瑚礁よ〉

次回は、6月24日に行われた、中沢新一所長による講義「古層学の方法」の模様をお届けします。