公開講座 :「社会と暮らしのインティマシー:いまなぜ民藝か」 第2回「thoughts」レポート

2015/01/23

2014年11月22日(土)、野生の科学研究所にて、明治大学理工学部・鞍田崇准教授による、公開講座「社会と暮らしのインティマシー:いまなぜ民藝か」の第2回目が開催されました。講座は、「21世紀という時代状況の中で注目すべき民藝の思想」というテーマを掲げ、近代史と照らし合わせながら、民藝という思想や、生き方としての民藝について考える回となりました。

柳宗悦と同時代を生きた、建築家・藤井厚二と思想家・和辻哲郎

第1回目は、ここ十数年の社会背景をもとに、民藝に対する共感や民藝ブームを捉え、「民藝とは何なのか」ということを紐解きました。そこから今回は、柳宗悦の著書『民藝とは何か』に書かれた「平凡」という言葉を引用し、「平凡」をめぐる柳の考え方や、彼が時代のなかで何を見て、何を伝えようとしていたのかについて考えていきます。

建築家の藤井厚二、思想家の和辻哲郎、そして民藝という新しいコンセプトを提示した柳宗悦。この3人を結びつけるものは、1928年(昭和3年)という年です。

建築家の藤井厚二は、この年、『日本の住宅』を刊行。「環境共生住宅」という、自然条件にかなった建築のあり方とはどういうものかということを自宅を実験台にして考えた藤井は、代表作「聴竹居」を同年に完成させました。思想家であり、哲学者でもある和辻哲郎は、ドイツ留学から帰国し、京都大学に着任。欧米で得た知見から比較文化論を展開しました。『風土』という1935年に刊行される本のベースとなる、第1回の講義をはじめたのがこの年です。そして柳宗悦は1926年に民藝運動をスタートし、代表作である『工藝の道』を刊行。新しい美を見出だした独自の工芸美論を展開しました。鞍田さんは、この本が柳の工芸論のなかでも一番好きな本だといいます。そして、現在「三國荘」として残る民藝館を柳がデザインしたのもこの年でした。

この民藝館は、昭和天皇が即位したこの年に上野公園で行われた「御大礼記念国産振興博覧会 」でパビリオンとして建てられたものでした。住宅と工芸品が、空間としてそのまま展示され、個々のモノを集積するだけでなく、総覧できる場を追求した、ライフスタイルとしての空間であり、そこで生きる生活のあり方を指し示す場でもありました。初期の「民藝」の動きを知るうえで、柳の著作や、柳が集めたモノだけでなく、こうした「建築」という空間を通して「全体で見るとわかることがある」と鞍田さんは話します。

また、建築家の堀口捨己がこの民藝館を見て発表した感想を鞍田さんは紹介します。

「今度の博覧会の中で不思議に私の心をとらえたものが一つあった。それは民藝館である。それは建築としては不健全な衒学的な物臭さがないでもないし、又手工芸的主張とその作品が如何にも時代錯誤的である。しかし民藝館がこうした反時代的であるにかかわらず尚私には何か心牽かれるものがある。それはその郷土的な情緒や懐旧的雰囲気に囚われるのみでなしに、何かそこに真実なものが隠されている様に思われるのである」

「大礼記念国産振興東京博覧会を観て感想二題」『日本建築士』第2巻第5・6号(1928)より

単なる流行を追いかけているだけのモダニズム建築のなかで、民藝館はやや懐古的なものでした。しかし、柳らがやろうとしていたその愚直さこそ、人の心を打ち、「真実なものが隠されている」という堀口。それでは、同時代の彼らが見出だした「真実なもの」とは一体どのようなものだったのでしょうか。

「機械の時代」の反動としての「自然回帰」へ

鞍田さんは、柳らと同時代のドイツの思想家ハイデッガーの建築論ー『建てる・住まう・考える』を引用し、「建てる(BAUEN)」は藤井厚二の「建築」、「住まう(WOHNEN)」は柳宗悦の「工芸」、「考える(DENKEN)」は和辻哲郎の「哲学」とリンクさせ、彼らの問題意識の共通性を見出だします。彼らがそれぞれの作品のなかでどのようなことを語っていたのかを見ていくと、工芸、建築、思索を通して、「自然」との接続を模索したことがうかがえます。見失われてしまった「自然」を回復する道筋を、彼らはそれぞれの分野で探し求めていました。

一体彼らが生きた時代とはどのような時代だったのでしょうか。歴史を遡ってみると、彼らが生まれた1889年は、第4回パリ万博が開催された年。エッフェル塔がシンボルとして建てられ、象徴的なパビリオンは、機械館という当時の最新鋭の機械技術やテクノロジーを紹介したものでした。

万博という場は、来るべき近未来を示し、予兆する場です。第4回パリ万博においては、これからは「機械の時代(MACHINE AGE)」であるということを指し示していました。柳、藤井、和辻、ハイデッガーは、まさに「機械の時代」が始まると宣言されたパリ万博の年に生を受け、「機械の時代」とともに成長しました。その時代に対して疑念を抱いた彼らが、大きな時代のメインストリームに対する、別の選択肢として選んだのが、民藝であり、環境共生住宅であり、風土だったのではないでしょうか。

柳が「平凡」と表現したのも、その時代がもうすでに見失ってしまった自然との接続を回復した新しい暮らしのあり方、あるいはそういうものを許容する社会のあり方、バナキュラーな土着的な生活のあり方です。柳はそうしたものの大切さを、現代社会のなかで改めて問い直そうとしていたのではないかと鞍田さんは考えています。

「機械の時代」から、「エネルギーの時代」へ

それから1世紀近くたち、「いまなぜ民藝なのか」という主題を考えるとき、もうひとつ転換点として考えられるのが、1970年に開催された「大阪万博」です。鞍田さんは、大阪万博を第4回パリ万博と比較し、「太陽の塔」と電力館を紹介します。

電気事業連合会が出展した電力館は、「人類とエネルギー」をテーマとし、「火を使いはじめてから原子力に到達するまで、つねにあたらしいエネルギーを求めてきた」人類の歴史を紹介するというパビリオンでした。大阪万博を自身の出発点だと語るアーティストのヤノベケンジさんは、「岡本太郎さんが明言しているわけではないけれども、<太陽の塔>の『太陽』という言葉には『原子のエネルギー』という意味があったのではないか」とコメントしています。

では、柳たちが「機械の時代」に反発して見失われた自然を追い求めたように、21世紀の我々は、大阪万博が示した「原子力の時代(ATOMIC AGE)」にたいしてどのような価値を対抗させるべきなのでしょうか。それは、もはや単なる自然への回帰だけではすまされないだろうと鞍田さんは考えます。柳たちの時代は、自然に帰ろうと思えばまだアクセス可能だったかもしれません。けれども、あれから1世紀近く経った現代では、自然に帰ろうとしても、帰るところにもう自然はないのではないでしょうか。それでは、我々は一体どこへ向かうべきなのか。鞍田さんは、ハイデッガーの言葉を手がかりに思索を深めていきます。

住まうことを学び直す

「死すべき者は住まうことを、まず、学ばねばならない。住まうことに固有の危機、それは、人間の『故郷の喪失』ということにある」

ハイデッガー『建てる・住まう・考える』

柳らが空間として「民藝」を提示しようとした「三國荘」は、モノと暮らしをセットに考え、住まうことを学び直そうとする実践の場でした。ここで展示されていたのは、古い民藝品ではなく、新しくつくられた創作品であり、柳よりも若い世代が結成した「上賀茂民芸教団」の生活道具が展示される場でした。

「初期の民藝運動には2つの流れがあった」と鞍田さんはいいます。古いものを中心に収集・展示・保管し、民藝という美を伝道していく運動。そして、上賀茂民芸教団にみられるような、新しい生活道具を世の中に提示していく運動。つまり「民藝」とは、自分たちの暮らしを自分たちでつくり出していく、その過程で住まうことを学び直す運動なのではないかと鞍田さんは考えています。ものをつくり出すことは、暮らしを自分たちの手に取り戻すことでもあり、それはつまり、ハイデッガーのいう「住まうことの学び直し」であるといえるでしょう。

もう一つ、ハイデッガーの言葉にある「故郷の喪失」とは、何を意味するのでしょうか。失われた故郷とは何なのか。現代人は自然との接続だけでなく、あらゆるものを失くした時代であり、生きる力そのものも削ぎ落とされているのではないでしょうか。自分たちが生きていた場、それを支えていた自然、そういうものから離れて行く過程で、人がサバイブしていく能力が、失われていっているのではないかと鞍田さんは警鐘を鳴らします。「住む」とは一番基本的なふるまいであり、「生きる」ことと同義であるともいえます。現代においては、生きる力の喪失というのが問題となっており、それがないまま自然に帰ろうとしても帰りようがないのではないか。便利さによって見失われてしまった生き抜く力=サバイバビリティを、私たちは「原子力の時代」に抗して取り戻すべきなのではないでしょうか。

このような動きは日本だけでなく、カウンターカルチャーとして20世紀の終わりごろから世界中で生まれつつありました。たとえば、自分たちでこの世界を生き抜くための新しい生き方を模索しようとする『Whole Earth Catalog』が挙げられます。鞍田さんが少年時代に読んだという『冒険手帳』もその一例です。鞍田さんは、「冒険」とは「人間らしさ」を取り戻すことであり、自らの頭を使って生きることだと『冒険手帳』を紹介します。

いまの民藝ブームはどこへ向かおうとしているのか。それは以前のように自然へというのではなく、われわれ人間に向かってなのではないかと鞍田さんは考えています。

中沢所長との対談

ロマン主義と日本浪曼派から見る「自然回帰」

鞍田さんの今回の講座を受けて、中沢所長との対談が行われました。近代史から、近代思想へと話は広がり、21世紀の日本における自然観についてもふれ、「民藝」という運動や思想に通底するあらゆる話が展開されました。

今回取り上げた1889年と1928年という年と、翌年の1929年は、全世界的に共通の主題が意識される重要な年であることを、中沢所長は指摘します。1929年には世界大恐慌が起こり、それから第2次世界大戦に至るまでの約20年。この間は20世紀でもっとも思想的に豊潤な時代であり、世界的にもある共通する潮流があったといいます。それは、現実の政治や世界から少し身を引いたポジションで世界を見る「アイロニー」の視点です。いわゆる「皮肉」ということではいいきれない、時代の根本的な動きを作り激烈に動いていく進歩主義や経済と機械による合理主義的思考に対して、あえて外れたところに視点を置く、非政治的な態度を特徴としています。ロマン主義に代表される、自然への回帰、自然と文化、自然と人間などの主題は、人工と自然を分割していく時代の流れへの反抗(アイロニー)として一大思想となりました。当時「国家」としてまだ成立を見なかったドイツで発達したこの思想的潮流は20世紀に入ってなお、形を変えてのハイデッガーの思想のような形で展開されています。一方自然科学の領域では、量子力学が発生します。対象を分割し、実験によって法則を発見していくという科学から、実験によって変わりうる生成変化していく不確定性原理を前提とし、それを組み込んだ量子力学の方程式へと科学の根本思想が変化していくこととなったのです。

ロマン主義、ハイデッガーの存在論、量子力学、抽象表現・・・。社会・政治の合理性へのアイロニーを標榜する大きな思想潮流がこの1928年を中心して様々な分野で湧き上がり、それが加速しながら第二次世界大戦へ邁進し、ついに自壊現象を起こしていったのがこの時代だったといえるでしょう。

鞍田さんが講義で紹介したように、その頃日本でも、同時代的な現象や運動が民藝や哲学、建築の分野にあらわれました。これらに加えもうひとつ重要な存在が「日本浪曼派」というグループです。保田與重郎、亀井勝一郎などを中心とする日本浪漫派は、近代を批判し、古代の日本人の生活に美を見出しました。ここで彼らのいう「美」と、柳宗悦が平凡のなかに見出だした「美」は、微妙にからまりあっているのではないかと中沢所長は指摘します。近代化が進む世相の中で、民藝や日本浪漫派、柳田國男の民俗学のような活動が大きく盛り上がって行くことはひとつのつながりがあるように思われます。日本浪漫派は「日本」というものを思索し、価値付けようとしたが故に、戦後大変な批判を受けることとなり、その思想自体がタブー視されてしまいます。しかし、その否定されたものの中にこそ、現代の社会が省みることを忘れたために陥ってしまった様々な問題を解く、輝くようなヒントがたくさん埋まっているのではないだろうかと中沢所長は考えています。

保田與重郎の自邸を設計したのは講義で紹介された、上田恒次であると鞍田さんは付け加えます。また、『月刊民藝』という雑誌の上田恒次の特集の中で、保田は巻頭に登場し、上田の設計した自邸を「これほどまでに素晴らしい芸術作品をわたしは見たことがない」とまでに絶賛しました。日本浪漫派と民藝の「美」への意識は、このようなエピソードからも垣間見ることができるでしょう。

社会の変化と民藝運動

同時代的なことに考えをめぐらすと、宮沢賢治の農民芸術があります。働きながら暮らしを営んで行く、その思想の原点はウィリアム・モリスの農村生活でのアーツ&クラフツ運動にあると鞍田さんは指摘します。宮沢賢治が農村部、農業というかたちで、ウィリアム・モリスの考え方を発展していく一方、都市部では、賀川豊彦による神戸の生協運動が展開されました。彼もモリスの社会思想的な側面を受けいれ、生活者が自分たちでモノを買わされるのではなく、よりよいものを選べるようにと考え、生協をはじめました。

鞍田さんの指摘を受けて中沢所長の話は、都市部と農村、工業資本主義として進んでいく時代のなかでの精神の変遷や、農本主義におよびます。ドイツでは、若者がリュックサックを背負い、歌を歌いながら農村部へ行き、一緒に農作業を行うことで人間が生きるということを体得していくワンダーフォーゲル運動が1920年代に盛んになります。同じ頃、日本では農本主義が生まれました。世界的な恐慌のなかで、反近代主義的性格を帯びた農本主義は、天皇を中心として、多くの自然共同体を積重ねると同質性を持った集合体=日本国体が形成されるという考えへ展開していきます。そして超国家主義と結びつきながら第二次世界大戦へと突入していくことになりました。

なぜ日本がこのような方向へ進んで行ったのか。それは、1929年の世界恐慌の後、資本主義のクライシスへ対処を扱い損ねたからだと中沢所長は指摘します。世界大恐慌のあとイギリスはケインズ経済学を取り入れ、生産過剰、供給過剰、需要する人が少ないなら、植民地を征服すればいいと考えます。一方、アメリカはフォード主義を採用しました。需要する人を増やせばいい。ものを買う人たちを増やすために、労働者にたくさんの給与を与えていく。賃金アップ、福利厚生をはかって、労働者の生活条件を会社ぐるみで改良していく。これで、アメリカ中産階級というのが形成されていくことになりました。

1970年には消費時代が始まり、労働者が生産者ではなく消費者になっていく。消費者になっていくということは、資本主義の全体のシステムの一員になっていく。農村部の疲弊と、都市の対立という意味が変わってくる。そのような時代に生活運動がはじまります。

民藝運動が起こった時代も、まさに大恐慌の時代。そのあとも何度か民藝運動が起こるたびに、日本の社会が変わるタイミングと関係していて、それは資本の再構成と深くかかわりあってるのではないかと中沢所長は話します。現代の民藝ブームが何を元に生まれているのか、より大きな視点でとらえることも必要だと所長は述べます。

「なにもない」空間が象徴するもの

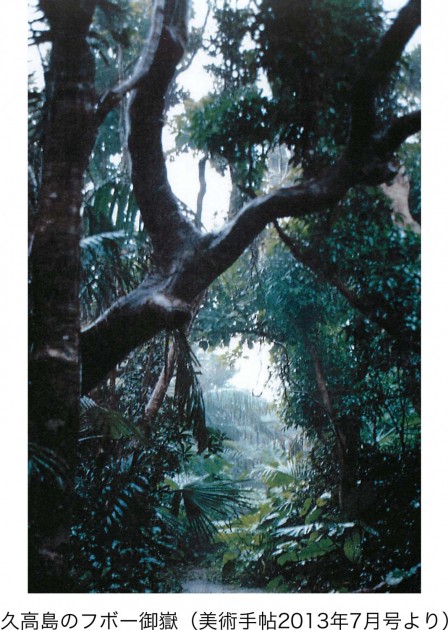

高度経済成長が始まる前夜に、岡本太郎は沖縄に出会います。彼が分析したことや、ファインダーから覗いた視点はすごいと感じると中沢所長はいいます。そこには沖縄文化にとどまらず、日本文化に通底する原理があるからです。「なにもない」という御嶽の空間は、司などの神女たちが入り、祭りを執り行い、歌を歌い、踊りを踊るとき神が降りてきて、はじめて生ける空間です。「なにもない」空間のように見えて、儀式のたびに人間を通じて蘇る。そこにある景観としての自然と、人間の脳のなかの自然が共鳴し合うとき、沖縄の魂、神さまの魂が発動するのです。

ハイデガーも存在が開ける場所として、御嶽のような場所を想定していると鞍田さんはいいます。森を歩いているとぽっかり開ける空間、木こりが作業するための場所、森が切れていて光が差し込む場所を、存在が立ちあらわれる場という彼なりのイメージとして持っています。

存在の奥底で神秘的なことが起こっていて、そこから力や美が発散されている。その奥ゆかしさこそが、柳宗悦がいう「平凡」の先にあるものなのではないか。誰も見ていない、誰にも見せる気がない。けれども世界が持続していくために、自分たちがそこに生き続けていく。そうした人間のあり方を象徴しているのが「平凡」という言葉なのではないかと話し、対談は終了しました。

(文/薮下佳代、野生の科学研究所)